点击右上角![]() 微信好友

微信好友

朋友圈

朋友圈

请使用浏览器分享功能进行分享

■杨早

池田大作在《展望21世纪——汤因比与池田大作对话录》一书中文版序言中写道:“我曾经问过博士本人:‘您希望出生在哪个国家?’他面带笑容地回答说,他希望生在公元1世纪佛教已传入时的中国新疆。”这句话流传甚广,刘东在《蒙元入侵前夜的中国日常生活》初版序言转述时讹为“公元9世纪”,同时说自己更愿意活在10世纪的宋朝汴京。结果以讹传讹,很多文章说汤因比愿意活在中国的宋朝……将来会不会有别的说法,让汤因比活在别的朝代,也很难说。

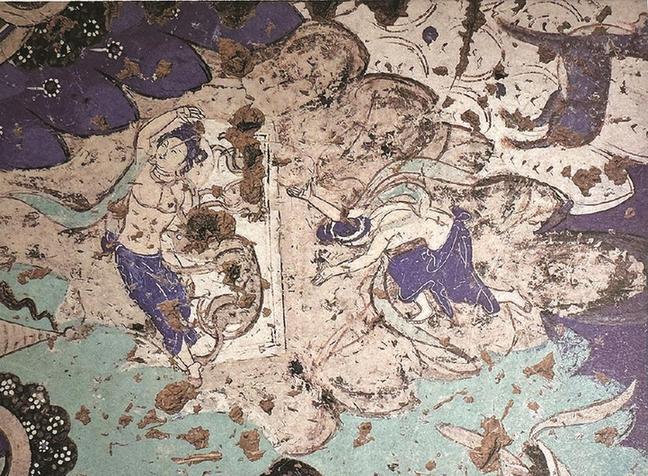

克孜尔第三十八窟本生故事画《舍身饲虎图》

从知识角度出发,我们当然明白汤因比选择的公元1世纪(东汉时期)的新疆,是东西方文明初次大交汇的时空。这一空间当时被称为“西域”,定义是“敦煌以西,直到帕米尔高原以东”,与今日新疆重合。而广义的丝绸之路上的西域,可以向西一直延展到意大利罗马。中原与西域的边界,则始终是在敦煌这个枢纽。投笔从戎的班超班定远,晚年上书朝廷道:“臣不敢望到酒泉郡,但愿生入玉门关。”春风不度的玉门关,就代表了敦煌这样一个连通西域的起点与终点。

因此,这一时期的西域文明,“交汇”应当是独一无二的关键词。那是汤因比想穿越身处的,也是我们今日研读时应当重视的。

出于历史理解的惯性,我们一般更容易将敦煌理解为起点,就像司马迁说张骞通西域是“凿空”,就是去开拓一个空空如也的空间。问题是,西域从来也不是“空空如也”,只是从其时中原角度来看,它代表着未知的广袤大地。与中原文明交汇的其他文明,西域、匈奴、吐蕃以至大食等等,文字资料都不如中原文明丰富,这也是养成中原习惯性视角的重要原因。

因此,如果想获得更全面更立体的交汇视角,实物如石窟、造像、文物,就显得格外重要。考古学家、艺术史家宁强的团队,十多年来八次对新疆境内石窟遗迹考察调研,制作出名为“西域·敦煌艺术发现之旅”的艺术公开课,又将公开课内容整理成文,修订结集为这本《中国石窟之美:走进西域》。

既然是“课改书”,也就有课改书固有的利弊。比如有些故事、有些信息会反复出现,这在公开课里不是问题,可以加深观众或听众的理解,但改成书之后,多少会贻人重复冗余之感。

杨早,中国社会科学院文学所研究员,中国当代文学研究会副会长

但是有弊就有利。这本书的利,首先在于将作者丰富的知识与行迹“拆”得好,我们对于一个陌生的时空的理解,其实都是碎片化、渐进式的,从对西域的地域、人口、人物的总体介绍,再到龟兹、精绝诸古国,克孜尔、库木吐喇、森木塞姆、阿艾诸石窟的详细描述,本书是通过许多小问题的分析来渐次达成的(当然也是课程需要,一节课只有10来分钟)。更重要的是,虽然在全书编排是按从东往西的考察路线记录描述,但具体到“石窟之美”,作者应该是有意要逆反我们从中原一步步走向未知西域的思维定式,而是回到了石窟本身的演变史,因为“佛教开窟造像是由西向东沿着丝绸之路往中国内地走的”,所以本书首先,也是重点介绍的克孜尔石窟,就是中国境内最早、也是最西端的大型佛教石窟。“克孜尔石窟直接影响了敦煌石窟中最早的一批洞窟,而这批洞窟又影响到内地的云冈、龙门这些石窟的开凿”。因此本书对克孜尔石窟的描述最为细致,看完书我最想去的,也是这个中国石窟的源头。

从克孜尔到敦煌,也最能看出当年的石窟造像者,并不是“为艺术而艺术”,相反,他们像《中国石窟之美》的作者一样看重对受众的贴合度。以克孜尔石窟中的《舍身饲虎图》与莫高窟的《萨埵太子舍身饲虎图》相比,后者的精细程度要高得多,考虑到两者建造者本身的传承,就不能说是工作态度或成本差异造成的,作者认为,这是受众定位不同造成的新选择。敦煌的洞窟针对大众,而克孜尔石窟则面对小众。克孜尔石窟的受众主要是僧人,因此图画简单,点到为止,莫高窟的受众是一般的信徒,因此精细而复杂。西域一西一东两群石窟的定位,也可以看出佛教东传的一种叙事策略。从印度到克孜尔再到敦煌,对女性裸体的画法,同样印证了这一点。

另一个例证是石窟造像对“孝”的态度。印度佛教无论大乘还是小乘,并不讲孝道,儿子出家后,父母反过来要跪拜礼敬他。中土多次排佛灭佛,“不孝”也是主要罪名之一。然而克孜尔石窟里出现了《睒子本生》这种强调孝子得救的故事,比敦煌北周时期出现的《睒子本生》要早。再加上《弥兰因不孝出海遭难受报》这样的同类故事,我们可以推断出在佛教东传过程中,西域已经出现了孝道的渗透与改写。这种发现有助于我们重新认知佛教东传的变异历程。

书中这样的小谜团与猜想可以说是俯拾皆是。还有个与当地特色结合的例子:吉木萨尔西大寺壁画上有着成群结队的女子画像,何以如此?作者的解释是此地为军事要塞,士兵战死甚多,遗下的孤寡妇女抱团生活,这些画像也是一大群无依无靠的姐妹共同追寻未来美好天堂的心灵渴求。

《中国石窟之美:走进西域》 宁强 著 中央编译出版社出版

不少公开课会犯一个毛病,即追求斩钉截铁的结论,不然似乎不算得权威。其实历史的有趣很多时候就在于未知与不确定。《中国石窟之美》的一大好处是没有强作解人,它只是点出这种图像叙事或风格的重要性,留下了大量可以延伸探讨的空间。还是以“交汇”论,相距不远的库木吐喇石窟与阿艾石窟壁画都受到明显的唐朝文化影响,但在最早的克孜尔石窟却绝少见到唐风。作者坦承对此种现象他也没有结论,但我们可以一起思考的是:军事占领、行政管理与政治统治,是否就意味着可以占满所有文化空间?唐朝占领了龟兹,并没有取消龟兹的国王与政府,跟王室关系密切的克孜尔石窟,是否会在这种占领与反占领的文化博弈中呈现出自己的特色?从历史上反复出现的类似状况,这是完全可能的。结论或许还需要更多的探索与发现来证实,而对历史的疑窦与思辨,却是阅读中的莫大兴趣所在。

读《中国石窟之美》,首先的感受当然是“美”,用笔墨无法形容出那些穿越千载的色彩、线条与风格带给读者的冲击,心里就一句话:让我去现场观摩吧!用实物与历史感来震撼我吧!然而,在美之外,更能让阅读回味绵长的,是那些散落在字里行间的“未知”,它提醒着我们这个时空的浩渺与神秘,也让人忍不住同意汤因比的答案:能见证文明的交汇与再生,才是最圆满的人生。