点击右上角![]() 微信好友

微信好友

朋友圈

朋友圈

请使用浏览器分享功能进行分享

记者 陈品

我们都听说过唐代“以胖为美”的说法,西安博物院里有一组大唐仕女俑,这些仕女一个个姿态迥异,各具神韵,但却一律体态丰盈;吐鲁番出土有一幅唐代女子画像,女子脸型圆润丰满,还有“三层下巴”,仿佛“世另我”,她真的是所谓的“胖出三下巴”了吗?

敦煌莫高窟57窟 美人菩萨

答案并非如此,这其实是在模仿佛教造像里的“颈项三折”,也就是蚕节纹。所谓的蚕节纹就是佛像脖子上像蚕身上的节一样的纹路,通常是三道。数字三在佛教有着非常多的寓意,比如三大、三佛、三识、三学、三慧、三资粮、三业等等,是其他数字无法替代的存在。

龙门石窟唐代大型洞窟共35个,大致可分为四期,第一期的初唐时期,佛像面相方圆,颈部有三道横纹即蚕节纹,该风格已经确定且贯穿整个唐代。但龙门石窟佛像颈部为何会出现三道纹呢?要回答这一问题,我们需要先了解云冈石窟佛像的特征。

云冈石窟的发展变化从时间上可分作三期。第一期是文成、献文帝修建的昙曜五窟,年代相当于北魏中期。昙曜五窟是我国早期石窟的典型代表,该时期的佛像面相丰圆,体格雄健,受外来因素影响较多,昙曜五窟主尊均为大像窟,受龟兹大像窟影响,造像皆有犍陀罗式衣纹厚重的特点。如20窟的坐佛,衣纹凸起,细眉高鼻,圆脸大耳,薄唇,双耳下垂,颈下有蚕节纹;又有笈多式衣纹紧密贴体的特点,如18窟立佛,面相丰圆,双耳垂肩,颈下有蚕节纹,着袒右肩千佛外衣,体魄雄健,神态安详。

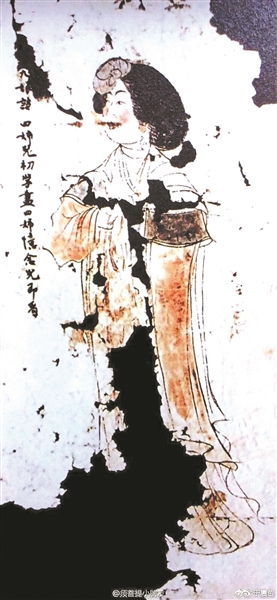

新疆阿斯塔那唐墓 舞乐屏风图

5世纪60年代云冈石窟吸收凉州石窟的一些特点,兼蓄各地区石窟的艺术优点,形成了云冈一期的昙曜五窟,其造型、题材影响到其他石窟,这其中当然包括我们刚才提到的龙门石窟。

龙门石窟佛像给人丰满圆润之美,云冈石窟佛像则给人雄健浑厚之美,两者相同之处在于颈下均有蚕节纹。前者唐代佛像颈下蚕节纹可能受云冈一期的影响,而云冈一期最早开凿的昙曜五窟和敦煌莫高窟现存的早期北魏窟,都与新疆石窟有一定的关系。

古代新疆地处丝绸之路的枢纽位置,佛教造像艺术既吸纳印度、罗马和希腊的一些因素,又包含中原文化以及西域当地的特色。因此较多造像呈现出西方古典或犍陀罗艺术的发型、头饰风格,有的面部五官的刻画还保留着印度秣菟(mòtú)罗的特点。

秣菟罗佛立像 纽约大都会艺术博物馆藏

对于犍陀罗风格,我们比较熟悉,而秣菟罗风格有哪些特征呢?公元1世纪,恒河支流朱木拿河西岸的秣菟罗,兴起了以印度本土艺术传统为基础,以佛教为主要内容的秣菟罗艺术。秣菟罗风格是印度的本土风格,贵霜时期其造像特点是肉髻小而高,发髻多是素面,磨光肉髻。佛像面相丰圆,眉细眼大,鼻梁高挺,嘴小唇薄。公元3—5世纪笈多时期,出现修长秀美、圆润柔和的佛像。造像比例均匀,身着圆领通肩式的薄衣,衣领为大圆弧形,有多道皱褶,衣纹呈“U”字或“V”字形的平行衣纹,线条平滑流畅,给人以薄衣贴身的韵律感。因佛衣质地薄透、贴体,如“曹衣出水”极富装饰性,躯体起伏变化显著。

龙门石窟唐代洞窟佛像面相方圆丰满,颈下的“蚕节纹”特征,并非来自佛像三十二相(佛教经籍里描述的三十二种特殊相貌),也未继承龙门北魏造像中瘦骨清像的风格。龙门石窟源于云冈石窟,云冈又受到凉州模式、新疆龟兹石窟的影响。这些地区的造像又明显受到犍陀罗以及秣菟罗地区佛像造像风格的影响,最终在中原文化的融合下,形成了唐代佛像颈下有三道蚕节纹的特征。

回到开头,佛塑像的风格反映到世俗的壁画上,也具有了三道蚕节纹的特点,这和唐代的“以胖为美”审美并没有必然的联系。