点击右上角![]() 微信好友

微信好友

朋友圈

朋友圈

请使用浏览器分享功能进行分享

记者 陈品

千百年间,人们常以“雕虫小技”一词自谦,以表达自己的技艺微不足道。这个词语的渊源并非与昆虫或雕刻相关,而是源于一种卓越的书画技艺——虫书。

“虫书”,亦被称为“鸟虫书”,是一种古代汉字字体。虫书的艺术特征鲜明,以篆书为基础,笔画刻意盘曲蜿蜒,或融入鸟、虫、龙等动物形象。鸟虫书在结构上追求对称与均衡,通过巧妙的布局和组合,使文字呈现出一种稳定而和谐的美感。同时,鸟虫文还善于对文字的构件进行变形和夸张处理,以达到独特的艺术效果。一些笔画被拉长、扭曲或弯曲成各种形状,使文字的形态更加丰富多样。

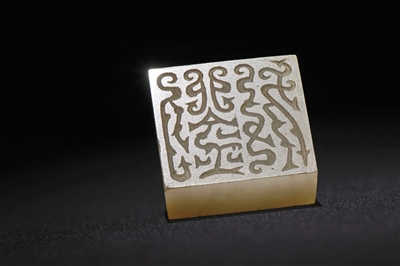

“刘犯”鸟虫书玛瑙印 徐州博物馆藏

这种字体常以错金工艺呈现于青铜器,尤盛行于吴、越、楚、蔡等南方诸国兵器,如越王州句剑、吴王子于戈等,风格华丽繁复,辨识难度极高。郭沫若在《周代彝铭进化观》中评其“于审美意识之下所施之文饰也,其效用与花纹同”,堪称中国以文字为艺术品的开端。

在鸟虫文中,鸟和虫的形象绝非随意为之,它们与楚文化中的图腾崇拜有着千丝万缕的紧密联系。楚人对自然怀着深深的敬畏与崇拜之情,在他们的精神世界里,鸟往往被视作能够沟通天地、传递神灵旨意的神秘使者。与鸟虫文相关的器物多为贵族、统治者所持有,其华丽与独特性,便成为了彰显身份地位、象征权力的一种特殊符号。

到了秦朝,“虫书”更名为“秦书八体”之一,位列第四,仅次于大篆、小篆与刻符。这一时期的“虫书”不仅延续了其独特的艺术风格,更融入了秦朝的文化特色。

“雕虫”之说最早见于西汉·扬雄《法言·吾子》:“或问:‘吾子少而好赋?’曰:‘然。童子雕虫篆刻。’俄而曰:‘壮夫不为也。’”

在扬雄看来,赋虽技艺高超,但多为感官取悦,缺乏教化和思辨的价值,就如“雕虫篆刻”,不过是小孩子用刀在木板上刻来刻去的小把戏。“雕虫篆刻”这个词听起来太文绉绉了,后来人们就用“雕虫小技”来代替它。

汉代王莽时期,进一步将“鸟虫书”纳入“新莽六书”的范畴,《汉书·艺文志》记载:“六体者,古文、奇字、篆书、隶书、缪篆、虫书。”说明当时虫书还是很盛行的。

汉代以后,因虫书工艺复杂、实用性弱,逐渐式微。北齐时《北史·李浑传》载李浑谓魏收曰:“雕虫小技,我不如卿。”此“虫”正指虫书,反映其技艺精专却渐被视作微末之技的转变。在唐代李白的《与韩荆州书》中,就有“恐雕虫小技,不合大人”的词句。这里,李白用“雕虫小技”来谦称自己的作品,表达了对韩朝宗的敬意和求职的谦卑态度。(陈品)