点击右上角![]() 微信好友

微信好友

朋友圈

朋友圈

请使用浏览器分享功能进行分享

◎董岩

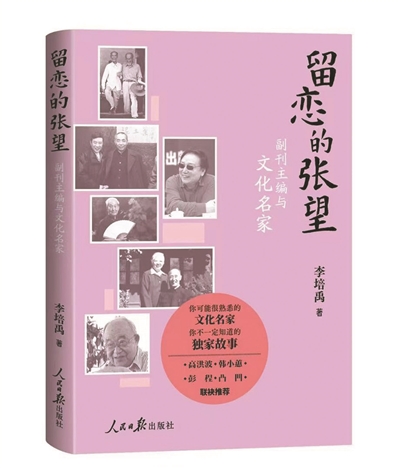

人民日报出版社出版的《留恋的张望》,是李培禹老师怀人忆旧的散文集。书中的王洛宾、臧克家、于蓝、张中行、乔羽、浩然等,都是他当年在《北京日报》副刊部工作时,采访交往过的文艺大家。

书里,有赵堂子胡同15号的思念、九秩漫画家的传奇人生,有刘绍棠、赵丽蓉、李雪健、韩少华,有从记者到作家、从高原到高峰的梁衡,有把乡愁写进读者心里的凹凸……这些响当当的名字,与其说是留恋张望的人物合集,倒不如说是一本时代记忆,温暖,朴实,情真意切。

他少时遇见诗界泰斗臧克家,得其惠泽。臧老识人知人,颇有“奖引后进,如恐不及,赏识之下,率为闻人”之古风。胡同里居家的大诗人,不但亲自给中学生李培禹改诗,还到他住的大杂院,看望自己的忘年交。李培禹当知青时,写信索要臧老的照片、诗和墨宝,臧老一一满足。每每见了他,常常重复那句话:“我对你抱有不小的希望。”如今,却只能望庐思其人,书里那一句“到哪里再兴冲冲地喊一声,‘臧伯伯,是我’呢?”看得人眼睛直发酸。

一直喊他“培禹同志”的作家浩然,是其采访对象。每次去他的“泥土巢”探望,浩然总会热情地握住他的手,说“培禹同志,你来得正好”。在三河县,若问浩然住在哪里,总有人能带着来访者找见他。深入生活、埋头苦写的浩然,从不拒见登门拜访的客人,再忙再累,都要抽空看看业余作者的稿子。初夏,精力充沛的浩然推着轮椅上一脸病容的老妻,在草木繁花茂盛的院子里,有一搭无一搭地说着话。一个目光炯炯,一个颜面憔悴,不协调里却透着“闲时与你立黄昏,灶前笑问粥可温”的情意。

不以华丽的辞章、工整的格式,而以自身感触为限,书中都是这样随笔而出的故事,自然亲切又淋漓尽致。平日里谈笑风生的李培禹,忆起往昔的故交,却难掩“微斯人,吾谁与归”的感伤。古有“少年乐新知,衰暮思故友”“丈夫非无泪,不洒离别间”之句,我想,李培禹定是怀念那个巨星璀璨的时代,毕竟这样的人物,越来越少了。

那扎根热土、从人民的生活中找寻灵感的精神还在。骑自行车去中南海开会的“戏疯子”李雪健,为了角色竟饿瘦20斤,化疗期间还坚持拍戏。比起生病,他更怕的是“戏不演好,怎么对得起观众?”曾五下山西永和县的李迪,在山沟里一住就是两个月。卖馍供三个女儿上大学的老汉、快递姐、点豆腐的刘三,还有卖粉条的大个儿,这些小人物都是他故事里的主角。采访路上,但凡遇到困难户,李迪必解囊相助……始终奔波于一线采访的他,像战士一样,最后倒在了毕生书写真情文章的案前。

古今怀忆之诗文,腔调不一。“不见李生久”的杜甫,春日里想起老大哥李白,是“渭北春天树,江东日暮云”念兹在兹的牵念。贾岛《忆江上吴处士》则有“秋风生渭水,落叶满长安”的惆怅。69岁的白居易为去世八年的老铁元稹写下《梦微之》,“君埋泉下泥销骨,我寄人间雪满头”,字字泣血,果然是没有血缘的亲兄弟。言必近真,不尚雕彩,笔下有情感,且金句不时冒出,这是《留恋的张望》的特色。修辞上,动词占据了舞台,华丽的形容词只好退居二线。在如此素朴的文字里穿行,我甚至忽略了词藻,只沉溺于情境之中。它如一曲缓缓流淌的心声,以浅显和平的语调,陈情铺叙,以求动人之听。它适合在万籁俱寂的夜里,或者细雨纷纷的午后,捧着一杯淡茶,跟着作者,一同前去那盈盈秋水、淡若春山的岁月。那些长在思念里的记忆,陌生而熟悉,浓烈又静谧,如入孤啸一声、高树答响之境。