点击右上角![]() 微信好友

微信好友

朋友圈

朋友圈

请使用浏览器分享功能进行分享

汪 帆

《寻纸》出版之后,我不想再写书了:一字一句地反复斟酌思量,简直是苦役,有时候心中思绪万千,落到笔尖,却干涩到怀疑自己。但快到《补书》出版时,我才发现,因为热爱古籍修复,把个中滋味用文字娓娓道来,也乐在其中。

2020年,时任国家图书馆副馆长张志清先生打电话给我说:小帆,你能不能把自己修书的经历诉诸文字,在国家古籍保护中心的公众号上开一个专栏,就像“小帆说纸”那般,讲讲自己跟随过的老师、学过的技艺、修过的古籍呢?再则,你在西湖边工作,四季美景,寄情于景,而后移情于修复,应该会有点与人不同的心得吧。

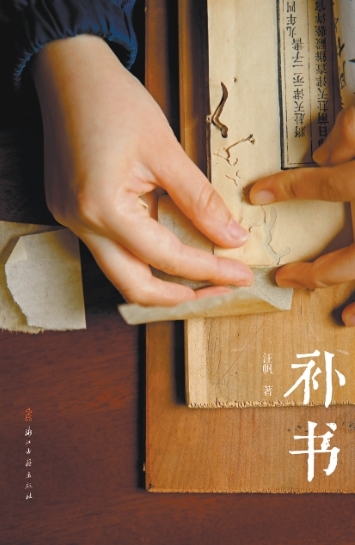

《补书》:汪帆著;浙江古籍出版社出版。

如此一点拨,我觉得自己有很多故事可以说道说道。这些故事,并非重大的叙事,犹如故纸间琐屑,以及那些被时光打磨却依然在记忆深处跳跃的光斑。后来,张志清馆长给专栏起名为“书叶翩翩”,他说:“古籍中的书页用‘叶’来表达,书叶翻飞翩迭,故事就在里面展开。”

写作时,老师们的形象不断浮现:引导我入行,一口吴侬软语的潘美娣老师;面容冷峻,不苟言笑的杜伟生老师;马国庆老师妙语连珠,但嘻嘻哈哈之后,我依然在他关于点、线、面问题的连环追问下冷汗涟涟。我的亲老师胡玉清,在修复工作上严格得近乎苛刻,可私下老是担心我的工作与身体,每次我到北京,她总是要给我点上一大桌菜,让我好好补补。

老师们可亲可敬,修复中的工具,又何尝不可爱呢?“小绿”棕刷伴随我近二十载,绿色尼龙绳捆绑的棕丝,生生地被磨短了一截,它也回报我的手指起泡结茧;工具包内的美容刷、手术刀、仿玛瑙的折纸刀按我的意愿,得心应手地行走在书叶之间;沉甸甸的铜镇纸,在千万次重复使用中,总是沉默而可靠。最惊心动魄的是,带上它们坐火车,安检员总是盯着工具包眉头紧锁,而我死死攥着包带,生怕这些“老伙计”被扣下。它们不是器物,而是我的另一双手。

因为热爱,我满心满眼都是修复,但凡能跟修复沾上点边的,一丝也不肯错过。在文物展厅里,旁人欣赏的是器物的纹饰华美,我挑剔的却是修补痕迹是否妥帖;见一方印章,便试图辨别钤印之人下手的轻重缓急。刚入行时,人人都说修复就是一支毛笔、一碗糨糊的技工活儿,更有人戏称为装订工。但纵然是装订工又如何?沉浸其中,就能干得风生水起。所以,我恨不得别人能问我是做啥的,我就有机会好好地给他们摆摆龙门阵,要是对方感兴趣,我更是打开话匣子,拦都拦不住。

结集成书之际,再回头看,这近10万字的文章,不仅是我近20年古籍修复历程的结晶,更是修复理念的沉淀。《寻纸》出版发行后,短短时间内曾加印11次,让我感受到中国传统文化在读者中涌动的春潮。这本《补书》若能让大家从另一个角度窥见古籍修复领域,或是让人们对古籍心生亲近,那便是对我在修复台前熬过的时光,对深夜里无数次敲击键盘最好的回报。

纸叶上的一道折痕、一抹水渍、一片残叶、一个针眼,连接着的可能是某个朝代的烽火,是某位藏家的叹息,抑或是抄经人的小巧思。而我们,站在时光的长廊里,以手为桥,渡它们一程。

修复室外,西湖水依然平静,案头的镊子微微发亮,时光并未老去,只是安静地栖息在书叶之间。

(作者为浙江图书馆古籍修复师)